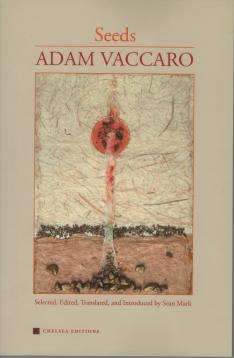

Adam Vaccaro SEEDS, SELECTED POEMS (1978-2006) Chelsea Editions, New York 2014 – Commento di Giorgio Linguaglossa

Adam Vaccaro nasce a Bonefro nel 1940 per stabilirsi in giovinezza a Milano. Nel 1978 esordisce con La vita nonostante, cui seguirà Strappi e frazioni (1997),La casa sospesa (2003) e Labirinti e capricci della passione (2005). Poesie scelte dai quattro libri si trovano in La piuma e l’artiglio (2006).

adam vaccaro

Commento di Giorgio Linguaglossa

Scrive Adam Vaccaro a proposito di Seeds (Semi): «Un libro è progetto di attrazione e moltiplicazione di sensi dei singoli testi, che può coinvolgere anche testi già editi. Entro tali premesse e intenti, questo libro si articola in due parti.

La I parte intreccia narrazioni innervate nel moto migratorio degli anni ’50 e ’60 dai paesi del Centro-Sud. Microcosmi spesso travolti e sospinti a realtà degradate e disgregate dell’Italia attuale, della quale diventano metafora, in primo luogo delle carenze di una cultura con adeguate capacità etiche, creative e di visione di idee, da cui ripartire per reinventare un futuro che ci appare molto difficile. Il senso di questa parte sta perciò in questo: essere materia metaforica delle radici del degrado generale.

Se la poesia è bisogno di incarnare la complessità e totalità della vita, il suo nucleo centrale ricrea il moto incessante del nostos, quale memoria attiva e necessità di ritorno critico alle proprie origini, qualunque esse siano, per ridarle e ridarsi più vita. È un moto che tuttavia la vicenda storica degli ultimi sessant’anni ha reso difficile o impossibile. Condizione tragica singolare, in cui viviamo e con cui dobbiamo però fare i conti.

adam vaccaro

Se Ulisse non può più tornare a Itaca, distrutta nella sua identità migliore da corruzioni e ignoranze indotte dall’ordine-caos dominante, occorre riprendere viaggio e misura con le forme dell’inferno contemporaneo. Inferno – per i più –, frutto di logiche economiche e di un pensiero unico declinato solo in modi diversi a destra e a sinistra. Ulisse deve allora farsi Enea?, alla ricerca di orizzonti in cui rinnovare un senso e un telos, inattuali e ignoti rispetto al convulso pantano globale attuale? È la materia esperienziale ed espressiva della II parte. Entrambe le parti vogliono – nonostante tutto – fare dei testi che li compongono un graal di semi offerti a un futuro, per quanto difficile da immaginare, più umano».

*

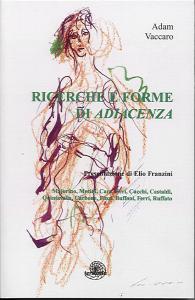

Dalla rurale Bonefro (piccolo paese del Molise) degli anni Cinquanta, Vaccaro si trasferisce a Milano, in pieno nord avviato alla tumultuosa modernizzazione industriale e post-industriale, evento questo che segnerà la poesia di Vaccaro in modo indelebile: da un lato le radici nel mondo rurale, dall’altro lo sviluppo intellettuale nella capitale del Nord; la sua poesia si muoverà lungo il solco della conservazione del passato preindustriale e della susseguente modernizzazione industriale prima e postindustriale poi, tra «adiacenza» alla «cosa» e la sua traslazione in un testo poetico moderno senza cadere nell’utopia di una modernizzazione meramente linguistica della poesia che costituirà il limite più vistoso della neoavanguardia. In questa strettoia la ricerca poetica di Adam Vaccaro si è mossa già dagli anni Settanta con grande rigore e tenacia: la scommessa che fosse possibile una terza via tra poesia dialettale o di origine dialettale, sperimentalismo, e una poesia di adeguazione linguistica alla rivoluzione industriale mediante una ristrutturazione linguistica del testo poetico; dunque una terza via che andasse oltre la «poesia degli oggetti» salvaguardando l’integrità degli oggetti.

adam vaccaro

Era una via stretta e difficile, occorreva passare su un ponte di corda steso sull’abisso di un doppio vuoto; quello del passato rurale del paese di origine e quello del presente dell’industrializzazione accelerata del Nord. L’antica «cosa» della società rurale si è nel frattempo mutata in «oggetto» e l’«oggetto» in merce. Vaccaro proseguirà per questa via lungo un arco temporale di più di quaranta anni fedele all’assunto che dalla «cosa» sia possibile ripristinare l’equivalente linguistico che della «cosa», e che la «cosa» mantenga la scabra irriducibilità seriale degli oggetti linguistici. I personaggi di Clitennestra e di Ulisse sono emblematici di questa ricerca della vicinanza alla «cosa», sono colti nella loro problematicità ancestrale, nella loro impossibilità ad addivenire ad una soluzione che non sia il delitto, essi devono restare fedeli a ciò che furono, ai valori di un tempo ormai dissolto, che non esiste più. Per Vaccaro, il loro dolore è ancora il nostro. Sono personaggi «adiacenti» ad un mondo che è scomparso: Tra gli oggetti «adiacenti» c’è l’arte, il cui compito è di ripristinare l’ancestrale e di riportarlo a nuova vita; così Ulisse ritorna, dopo le note peripezie, al focolare domestico. Una sconfitta, dunque. La poesia di Adam Vaccaro trova la sua migliore ispirazione quando illustra questo conflitto senza soluzione, quando si muove tra l’«adiacenza» e l’impossibilità di restare fedeli agli antichi valori ormai sconvolti dalla modernizzazione accelerata del nostro mondo. Di qui gli accenti dal vigoroso tono di critica sociale e politica di tanti suoi testi «tra smisurate asperità e scorie». Di qui l’autenticità di artigiano che ha la sua poesia che sa evitare gli scogli dell’elegia e rimanere «adiacente» alla scabra rugosità dell’esistenza del soggetto e degli oggetti storici.

(Giorgio Linguaglossa)

*(alcuni testi, tra i quali con emersioni archeolinguistiche, sono anche in La casa sospesa, Joker, Novi Ligure 2003, e nell’autoantologia La piuma e l’artiglio, Editoria &Spettacolo, Roma 2006 – qui ripresi nelle loro articolazioni originarie, spero utili alla lettura delle scelte di Seeds – n.d.a)

.

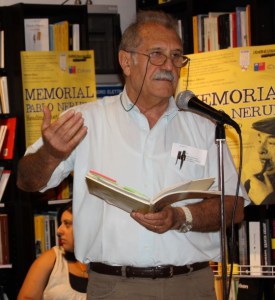

Adam Vaccaro 2013

(il posto)

C’era una volta un posto una cosa un paese

tanti sassi e mille case accoste

tante cose e persone piene di fame e di sogni

una voglia di vita con una collana dura intorno

uno splendore di luce in mano a tante mani scure

Ce steve ‘na vote ‘nu poste ‘na cose ‘nu pèése

préte ’n goppe préte e case app’cc’cate

cente cóse e cr’st’jane chîne de spranze e de fame

‘nu core de vite strette che ‘na cullane pesante èttorne

‘na jummelle lucende ‘m meze e tande mane nire

(La terra)

Ricordo cieli blu ricordo cieli viola

ricordo cieli grigi – sfumature capaci

di fomentare pensieri – potenti pensieri

Ma il tuo conico ripetuto assolo

era un sogno d’albume

magico latte del cielo

sull’uovo assetato della tua terra

Certi vóte me r’vènne ‘m mende

certi céle de murghénate e

cén’re culate – certi culúre e p’nzére

de nuv’le s’réne ch’è ‘u córe pèréve

z’èvije ap’rà cumme ‘na femm’ne préne

Me po’ ‘sta témbe de tèrre

me r’t’rave ‘n ddèrre – ‘na terre

sc’late e ‘uestate che ze sunnave

‘nu céle murghenate chepace d’ellèttà

cumme ‘na mamme eppéne sgrav’date

(Certe volte ritornano in mente / certi cieli di melograno e / cenere colata – certi colori e pensieri / di nuvole serene che il cuore pareva / si dovesse aprire come una donna ingravidata / / Ma poi questa zolla di terra / mi riportava a terra – una terra / insipida e guasta che sognava / un cielo di melograno capace d’allattare / come una mamma appena sgravata)

(La casa) – p.38

Questa casa così scura così attesa

questa casa che al buio diventa

le pareti dei miei sogni

Questa casa che esplode di voglie

ricoperta di fango e di foglie

delle mie scarpe assonnate e stanche

Sèpisce ‘a sére cumme espètte d’erruà

‘nde ‘sta case scúrd’je che z’eccòrde ch’u sonne e

quande sónne bélle fanne ‘a ‘móre ch’i múre

cumme ‘i muréje ‘mbriache d’u foche epp’cciate

sèpisce quande voglie che scopp’ne ‘nde ‘sta case

che pare chiéne sóle de lóte e de pagghie

chiane èmmasc’cate ‘m mócche ‘u ciúcce

de quarte ‘i scarpe ‘nzazzerate e slacche sótt’u lètte

(Sapessi la sera come aspetto di arrivare / in questa casa buia che s’accorda col sonno e / quanti sogni belli fanno l’amore coi muri / come le ombre ubriache del fuoco acceso // sapessi quante voglie che scoppiano in questa casa / che sembra piena solo di fango e di paglia / piano masticata in bocca all’asino / di fianco alle scarpe inzaccherate e sformate sotto al letto)

(Il confine) – p.40

Dunque tu mi dici che il mondo non finisce qui

che questo è solo un confine

e non una fine

Dammi allora una mano a seguire questo filo

che mi si perde tra le mani

dammi ancora una mano che non mi

faccia perdere tra le tue mani

Me staje d’cènne ch’u mónne

n’n f’nisce dècche

e che quéste è sole ‘na cunbíne

nno’ ‘na fine

Damme ellóre ‘na mane pe’ í’rréte e ‘stu file

che me ze pèrde ‘m meze ’i mane

damme ‘na mane pe n’n me fa perde

dend’i mane te’

(L’acqua) – p.42

Lo sai che l’acqua era un prodigio

che allevava gli occhi Altrove

Verso un universo atteso

sorridente e muto da sempre

(scintille) – p.62

capitava a mio padre di affilare scalpelli

nella sua tana dalla volta gobbata

– schioppata dimenticata – di falegname.

la mola girava e sputava scintille e io giravo

giravo a manovella, più forte, diceva

mio padre, più forte, e la mano sugli occhi.

ma le scintille spulciavano l’aria

come pianeti finiti, o baciavano appena

il braccio, la fronte.

e se avessi potuto

spillarne uno, uno,

di quei momenti di lucefuoco.

Ci sono specie di giorni in cui succede

d’arrampare grani di sole, di sentire sul viso

uno sfrigolio più acuto

che preme e vorresti inchiodare

stralunato e sordo al comando

insistente mutourlante: gira, gira più forte!

Siamo qui – p.104

Siamo sempre qui, con un occhio

che piange e uno che ride

nel co(s)mico disastro

e rondellano le rotule

dei gomiti e i gemiti

dei ginocchi

uno contro l’altro

uno contro l’altro

(Clitennestra) – pp.124-126

In cerca di semi piccoli e testardi

si muove intenta e cauta Clitennestra: io

che ho dato la vita e poi la morte

sono qui tra questi mucchi di rifiuti

travolta

dall’odio che ribolliva prima

di uccidere Agamennone e

quali semi di vita troverò qui

per altri solo un’isola di morte?

Qui

ai bordi della città che ancora dorme

oltre questa discarica di orme e silenzi

fino a quando scoppierà il frastuono

di centomila cavalli di lamiera.

Io

che per malfusso caso presi il nome

di un’assassina ho ucciso un’ora fa

chi ha fatto di me una regina

di questo viale quasi vallo o

fessura

che accostella inviti e luci di latte verso

il ventre-città. Io regina tradotta dalle

montagne aspre d’Albania e poi ridotta

a discarica di misere colline di piacere.

Lui

che altro Agamennone si disse ed erede

quando con un inchino apprese il mio

che sorridendo disse vedi che sono

sarò sempre il tuo re.

Lui

che scivolando con me da quelle

montagne di fame a questi sommersi

viali di pizze stracci fumi e giarrettiere

non poteva sapere l’odio feroce

l’odio

che divampava in me come le fiamme di quel

lanciafiamme visto al cinema mentre

lui con una mano nella cosa tra le cosce

mi sussurrava all’orecchio

sai

regginadicazzi che quel figlio di nessuno

te l’ho venduto…e uno sghignazzo senza

sorrisi e inchini gli squarciava il petto

che a me sbranava la gola che ora

in mezzo a questo pattume respira

UNA POESIA DI ADAM VACCARO "feroci innocenze e oltre" - Commento di Giorgio Linguaglossa

da Adam Vaccaro Seeds, Chelsea Editions, New York 2014

feroci innocenze e oltre

.

guardavamo scannare i maiali

con allegra tranquilla innocenza

lanciavamo stecche appuntite di ombrelli

contro civette crocifisse alle porte

e arrostivamo feroci zoccole finite

disperate in gabbie fischiando

un'uscita cercando da fiamme d'inferno

eppure già (di)versi cantando

m'illumino d'immenso

e nessuno può dire se fu quel piede fondato nella terra e

nel letame che diede una spinta a sogni d'assalto al cielo

o s'aprì in quei primilampi di parole un oltre

possibile

nel vortice sempre nuovo

sempre vecchio di questi decenni

pur avendo già un grido nel cuore

che poi la curva ridiscende

ed è subito sera

La poesia inizia subito con una immagine truculenta, arcaico-rurale: « guardavamo scannare i maiali»; il secondo verso ci riporta invece alla situazione dell'infanzia, accenna alla «allegra tranquilla innocenza» con cui i bambini assistevano al rito ancestrale dello scannamento dei maiali nelle società contadine di tutte le latitudini; i quattro versi che seguono ci introducono ai crudeli giochi dei bambini nei confronti di animali propri di un'età arcaica, un mondo non ancora contagiato dalla accelerazione del tempo prodotto dalla freccia del progresso e dello sviluppo. È un mondo arcaico, crudele ma accettato da tutti i membri della comunità. È un mondo felice della propria innocenza, un mondo visto con gli occhi di un bambino. E questo è detto in versi elementari e scorbutici in forma di endecasillabi. Non c'è alcuna accentuazione del terribile o compiacimento della scena evocata, la narrazione si sviluppa secondo un tempo mitico, un tempo circolare, diremmo dell'eterno ritorno e della orizzontalità. Il tempo dell'infanzia felice (in quanto innocente, cioè priva di Storia) è riprodotto in versi come scolpiti che narrano la «cosa», i giochi dei bambini innocenti che pongono in essere il loro rito arcaico, crudele e sanguinoso:

lanciavamo stecche appuntite di ombrelli

contro civette crocifisse alle porte

e arrostivamo feroci zoccole finite

disperate in gabbie fischiando

un'uscita cercando da fiamme d'inferno...

Dopo questo introibo, c'è un accenno ironico e autoironico, quel «m'illumino d'immenso» con tanto di citazione di Ungaretti quasi a sottolineare l'antinomia della condizione astorica dei bambini con l'ideologia della illuminazione interiore che si pasce di ciò che è «immenso» mentre il mondo arcaico in realtà è immobile nella sua ancestrale bruttura e crudeltà. Non c'è alcun compiacimento dicevamo o nota elegiaca in questa rimembranza, soltanto una oggettiva narrazione, con pochi essenziali tratti, a quel tempo mitico caratterizzato dalla assenza della Storia e dalla temporalità dell'infanzia. È una poesia dura, oggettiva, crudele, con un lessico scabro, irsuto, scorbutico.

La parte centrale del componimento si apre con la terza persona, con quel «nessuno» «può dire», come dire: nessuno si può accampare il diritto di pronunciare un giudizio di valore verso un mondo che nel frattempo è scomparso: non c'è né valore né disvalore in quel mondo, è un mondo ormai scomparso quando l'autore scrive il componimento, che fa parte del passato remoto. E qui il tono dominante si fa più morbido, quasi elegiaco, quasi l'autore volesse accarezzare quel tempo trascorso senza rimuoverlo del tutto dalla coscienza ma quasi tentando di riportarlo e di riaccreditarlo nell'ordine della Storia del progresso e della civilizzazione.

La parte finale si apre con l'immagine del «vortice» che tutto inghiotte, a rendere l'idea che il tempo trascorso è finito in un «vortice» che non può più restituire nulla al presente, un «vortice» «sempre nuovo» (domina ancora la macro simbologia del tempo che inghiotte i propri figli), «questi decenni» che hanno triturato tutto, la memoria e il vissuto, le generazioni arcaiche del Sud e la loro Storia innocente.

Il verso finale è una nota citazione del poeta ermetico Quasimodo con quel «ed è subito sera» che qui non sta a giustificazione di alcunché, non è inserita in quanto correlativo giustificazionista ma per il suo valore di ideologema, quasi un ologramma dell'elegia dell'io.

Adam Vaccaro POESIA Inedita “Lezioni norvegesi” con Note a margine del fare poesia oggi dell’autore

Patrick Caulfield

Adam Vaccaro nasce a Bonefro nel 1940 per stabilirsi in giovinezza a Milano. Nel 1978 esordisce con La vita nonostante, cui seguirà Strappi e frazioni (1997),La casa sospesa (2003) e Labirinti e capricci della passione (2005). Poesie scelte dai quattro libri si trovano in La piuma e l’artiglio (2006).

.

Adam Vaccaro Note a margine (del fare poesia oggi)

.

Sono stato spinto a queste note, a partire dalla poesia sotto proposta, cercando di toccare qualche punto del fare poesia oggi. Il primo punto riguarda l’indefinibilità e l’interminabilità della poesia, come diceva Giuliano Gramigna. O, in versi memorabili, Roberto Sanesi: “Perché portare a termine/ quando nessuno, in giardino,/ ha mai visto il mio glicine concluso”. La bellezza, anche in poesia, oscilla dunque per me su una tensione di apertura e di interminabilità, che comporta la sospensione del senso, tanto da titolare un mio libro “La casa sospesa”. Conclusione che però rimane aperta a serie di domande, oltre che sui sensi e significati specifici di un testo, sul perché e per cosa fare poesia oggi.

Domanda quest’ultima necessaria, ancor più davanti alle mille forme, più che dell’albero, della foresta della poesia contemporanea. Domanda, alla quale chi pretende di farla, credo debba dare qualche risposta.

Un glicine e ogni albero, come ogni altro singolo essere vivente, ha inscritto in sé il destino della propria morte, necessaria co-autrice della vita più ampia della specie o della foresta di cui fa parte.

E la foresta, come ogni altro universo, è anche intreccio di lotte tra e dentro le specie, in cui le più forti e vincenti non è detto siano le migliori o le più auspicabili. Come insegna Darwin, il risultato migliore non è sempre garantito.

Patrick Caulfield

Anche nella foresta della poesia, si affermano oggi malanni deleteri di supponenze, interessi familistici e di gruppi con contrapposizioni inappellabili e logiche monoteistiche di una deità che nulla deve dire o giustificare del proprio fare. La molteplicità si articola in somma di chiusure di un mondo a parte, i cui sensi e significati tendono a rimanere sospesi indefinitamente nell’alto dei cieli. Che pare rozzo e patetico interrogare da parte del Resto.

L’insieme tende a enucleare due rive, una che estremizza la sua inutilità mercantile, fino a declinarla in termini assoluti e antropologici. È la riva che chiamo dell’iperdeterminazione del significante, appagata di sé o, se vogliamo, autoreferenziale e deresponsabilizzata nei confronti del lettore/fruitore. Il quale non stia a porsi domande o a porre quella domanda all’Autore. Legga, ascolti i suoni inanellati e ne tragga, se è capace, piacere e sensi. È la riva che pone l’accento sui giochi di parole o del mito moderno dell’Altro della lingua che parla e crea il mondo, e non del contrario, della fascinazione o dell’effetto di meraviglia sonora. Il senso e i significati siano diafani e impalpabili, se non indecifrabili. Non meraviglia se poi non pochi possibili fruitori non vengano attratti dai libri e dalle letture pubbliche di poesia.

All’opposto, sull’altra riva, si apparecchia l’iperdeterminazione del significato, ornando al più di divertissements verbali la banalità o l’illusione di dire tutto, offrendo una pietanza cui nulla si può aggiungere. E che non può soddisfare la fame più acuta di cui oggi soffriamo. Della mancanza di speranza e della perdita del senso, di cui cercheremo di toccare qui qualche chiodo.

Tra le due rive, non saprei dire oggi quale prevalga. Da parte mia ricerco quella che ho chiamato terza riva, che tenda a coniugare complessità e transitività, adiacente alla totalità del Soggetto Scrivente e del mondo, ricca di sensi e domande sospese ma anche di risposte e aperture rispetto al contesto chiuso e senza speranza che i poteri in atto ci offrono.

È un contesto dominato dall’ideologia neoliberista e infarcito di giochi di parole nel mare di menzogne ammannite con parole-mantra – riforme, cambiamento,crescita, civiltà, democrazia – col fine della conservazione dell’esistente. Una costante azione lobotomica e di inebetimento politico e tecnologico, di cui sono immagine adeguata i felici imbecilli esposti della pubblicità.

Non meraviglia se poi i più fuggono da ogni ritualità democratica, nauseati dal suo livello di falsità e corruzione. Si è parlato di catastrofe antropologica e basta vedere l’immonda tragicommedia cui stiamo assistendo rispetto agli immigrati, tra critiche xenofobe e cialtronismi buonisti che spesso (in Italia) si intrecciano con organizzazioni criminali.

Patrick Caulfield (1936-2005) was one of the pioneers of British Pop Art, his work is my favourite from

a British artist and I actually bought, ‘I’ve only the …

Penso che la poesia non debba fuggire in un suo alveo neoparnassiano, ma ricercare energie per fare un ben altro verso, innervato in una visione libera e critica, arduo ossimoro capace di riaprire orizzonti diversi di un’utopia umana che pare irrimediabilmente uccisa dalla realtà attuale. Per questo credo in vitali segni di canto incisi tra le rughe della barbarie in atto.

E per farlo, ho auspicato anni fa l’immagine di una sua oscillazione tra stanza estrada, modalità che trovo sia nei poeti italiani che più mi interessano, sia in alcuni poeti residenti in America, che da decenni svolgono anche una funzione di promozione della poesia italiana contemporanea (vedi De Palchi, Fontanella, Valesio).

Concludendo queste brevi note, concordo con chi afferma(va) – come Antonio Porta – che la poesia è, come ogni altra attività umana, parte del mondo, e che quindi è solo qui che può cercare modi e forme per essere presente, riuscendo a transitare e a muovere (come dice Alfredo De Palchi) i sensi del fruitore. Che non scappa se trova parole che, a partire dall’esperienza di chi scrive, sappiano dire e misurarsi con gli abissi comuni, con il bisogno di condivisione e di amore, di bellezza e canto, corpi (come diceva Gramigna) della fame acuta che oggi sentiamo di parole capaci di fare speranza.

È il senso e il rischio assunto dal tentativo di poesia che segue. Un testo nato da un viaggio in Norvegia, dove è inevitabile fare confronti con lo Stato-nonstato italiano. In Norvegia le tasse sono alte, ma lo Stato rende l’evasione impossibile e restituisce servizi sociali per cui i cittadini si sentono ripagati. La prassi dell’etica sociale è tale per cui fenomeni di corruzione e livelli di privilegi osceni delle classi dirigenti (politici e non) sono scarsi. Questo consente, ad esempio, di dare un assegno di 200 € al mese per ogni figlio, fino al 18esimo anno di età. O di rendere gratuiti i servizi scolastici e sanitari. La scoperta dei giacimenti petroliferi nel mare del Nord non si è tradotta in ruberie e arricchimenti privati, ma ha consentito di costituire riserve per le future generazioni. Non hanno perciò avuto alcun bisogno di entrare nella macchina oligarchica e neoliberista dell’Euro.

In sintesi, un’isola di capitalismo meno feroce, che appare già utopica e che chiede al corpo sociale responsabilità attiva rispetto alle rappresentanze e alle strutture direttive.

(settembre 2015)

adam vaccaro

Adam Vaccaro

Lezioni norvegesi

.

Oslo è un occhio aperto sul mio e un altro mondo di

Spiegato sotto il sole che illumina oltre l’obelisco e

Le statue del giardino-museo di Gustav Vigeland.

L’aria contiene un’ancora più invisibile trama contraria

A quella che mi porto dalla sgualcita Italia – trama

Che pare ora d’argento e beffarda utopia di civiltà. In

Tanto le statue dipanano le loro evoluzioni di natura e

Commedia umana, protese e delimitate da un cerchio

Della Vita nitido ma scevro di hybris ossessa dalla Fine

Necessaria a ridare più vita alla vita qui e ora. Sono con

Chris in un gruppo di occhi dilatati dietro una guida che

Porge gioioso il suo sapere di italiano, qui a bere linfe luci e

Nuovi Orizzonti con la ragazza Norna1) – Beatrice al fianco, che

Dice, qui i giardini sono sempre aperti, anche quelli della Casa Reale.

Lui, rondine che viene da Udine, svola sui segni di un sogno im

Possibile ma confessa, ho quasi pianto, pensando alle nostre

sbarre a custodia di giardini e tutte le altre cose come

Fossero tesori di pirati. Qui vedete anche i cimiteri

Sono giardini aperti tra le case, senza croci nei prati

Fraterni degli umani che ci hanno preceduto. Ascolto e

Forse barcollo tra i raggi del sole complici di Beatrice che

Non tace i suicidi e i lunghi inverni affogati nella birra. Ma

Affondano gli arpioni nei sogni rimasti sogni dentro quel bi

Sogno che non muore seppure immerso nelle melme italiote. Poi

lui ride: non ho visto santi ma qui è ardua per i ladri ed impossibile

Evadere, tasse e altri doveri, perché lo Stato c’è e ridà quanto prende.

Ricami di vertigini tra visceri e cuore che pompa a vuoto nel corrotto caos

Italiano. Ma sento ululati di lupi sotto il sole e le Scale montanti all’Obelisco

Umano di Vigeland, che alitano nello stesso cerchio di speranza delle bellezze im

Mense dell’Italia dei Grandi, così palpitanti negli occhi della giovane guida e di Chris.

- Nome di divinità della mitologia scandinava che, similarmente alle Parche, determinavano il destino umano.